【自治体政策論説】自治体経営と政策エビデンス(DXとX非効率)(宮脇淳)(2023年9月4日)

自治体経営と政策エビデンス(DXとX非効率)

宮脇淳

1.はじめに

「EBPM(Evidence-Based-Policy-Making)」、すなわち「エビデンスに基づく政策立案」の充実に国、地方自治体を問わず取り組んでいる。そこでは、国民ニーズの適切な把握と「選択と集中」の観点から、抜本的なデータ改革及び一体的な統計システムを社会インフラとして整備・充実することが前提となる。質の高い政策の原点は、経済社会への妥当かつ適正な観察であり、良質の観察を実現するには統計の質的向上が不可欠となる。とくに、地方自治体の視点からは、地域への観察手段としての統計インフラの整備・活用がいまだ不十分な段階にある。このため、e-Stat(政府統計の総合窓口)やRESAS(地域経済分析システム)など地方自治体で利用可能なデータプラットフォームの整備も国中心に進められている。国の「エビデンスに基づく政策立案」の充実と共に、地方自治体の「エビデンスに基づく政策立案」を支える社会インフラの整備・充実が車の両輪となる。以下では、地方自治体の政策エビデンス力の本質とは何かを考える

2.自治体の政策エビデンス力

(1)数理的政策学の発展

政策エビデンスは、20世紀に欧米を中心に発展してきた。「理性による普遍性を基礎とした科学や技術が経済社会発展の原動力となる」と考える19世紀の啓蒙主義が始点となっている。日本では、20世紀後半には国勢調査などデータに基づく政策学の発展、それに続く情報処理技術の進展に支えられ、国の行政機関を中心に政策エビデンスの充実に向けた取組が展開されてきた。こうした流れは、政策の体系化に対する政治的思考以上に、統計学や情報処理技術を背景とした数理的政策学による実証主義を重視する傾向を強めている。その背景には、見える化、説明責任等で表現される「暗黙知」を「形式知」にする流れがある。

数理的政策学は、従来の利害調整を柱とする政治を中心とした「暗黙知」(勘案・調整・忖度等外から確認できない知識形態)による人間行動をデータという形態を通じて「形式知」(外から誰でも確認できる知識形態・見える化)とする流れであり、2000年代に入りICT(情報通信革命: Information and Communication Technology)やAI(人工知能: Artificial Intelligence)の発展がその流れを加速させている。

こうした流れの中にあって統計学等分析手法は進化したものの、出来事を観察するデータ収集の体制について必ずしも十分ではない。とくに地方自治体においては観察・分析両面において国に依存する体質が依然強く、独自のエビデンス形成が不足する点も大きい。国の統計の視点は、国の関心事から形成されるデータとそれに基づくエビデンスであり、個々の地方自治体の住民や地域の特性、そして地域としての関心事を踏まえた視点とはなりづらい。国の統計を地域単位で組み換えるなど地域への情報提供に国も努めているものの、地方自治体としての政策エビデンスに役立つデータを充足するには限界がある。住民や地域の特性などを踏まえ、自らの地域・住民を自らの視点で観察するメッシュ情報やアンケート情報の充実に努める必要がある。それなしでは地域の競争力の充実、自治体経営の充実を図ることには限界が生じる。

(2)社会インフラとしてのデータ

一方で公共領域の官民連携・パートナーシップの展開は、公共サービスに必要なデータの民間集積を進め、地方自治体側に政策形成やモニタリングに必要なデータの蓄積が不足するなどの問題を生じさせている。民間企業等の創意工夫を活用し公共サービスを進化させることは重要であっても、同時に公共サービスであることを再度認識し、そこでの政策判断やモニタリングに必要なデータを確保し蓄積するルール作りが不可欠となる。

自治体経営とは、「将来住民の選択肢を奪うことなく、現在住民のニーズに対応するため、限られた資源を有効に活用すること」である。したがって、現在の住民ニーズを最優先し短期的視野で実質的借金を増加させること、様々な公共料金を必要以上に低く抑制し施設などの老朽化を深刻化させることなど、将来住民に大きな負担を残すことは自治体経営として不適切となる。一方で、危機感だけを過度に重視し、将来住民の選択肢の確保を最優先することで、現在の住民ニーズを軽視することも自治体経営として不適切である。

将来住民と現在住民のニーズを「妥当性」と「適正性」をもって結びつけるのが自治体経営の機能である。妥当性とは、必要な情報を共有し行政や議会での議論、そして必要に応じて地域や住民も参画し政策を議論し選択するプロセスを確保すること、すなわち、政策の議論や選択に民主的かつ体系的なプロセスを担保することである。適正性とは、政策の議論や選択において目的達成に向けた明確な判断のための行動規範(評価のものさし)を共有すること、すなわち、目的達成のための行動規範で政策の良し悪しを判断し、優先順位をつけて体系化することを意味する。

3.DX(Digital Transformation)とX非効率

(1) DXの意義

この妥当性と適正性の確保において、重要な取組となるのがDXである。DXが前提とするデータ、情報は、組織・地域・国の内外を問わず人間関係を形成するための中核的要素であり、情報化は人間関係を形成する情報の「集積」と「伝達」の流れを変えることである。すなわち、情報化は、人間関係を通じた経済社会活動の権限と責任の体系化を行う基本的要因であり、ガバナンス構造を構築する中核的要因である。同時に、2000年代に入りインターネットなどによる情報の伝達がオープン化し、様々な社会現象が相互連関性を強め、分野ごとに細分化された縦割りの自治体経営の枠組の変革を求めている。こうした流れを促進する政策としてDXが位置付けられている。

DXの取組は、単なる自動化やデジタル化ではなく、組織や業務のプロセス、それに伴う人間行動や権限責任の構図自体の変革を促す。そこでは、地方自治体の中での働き方を変える行政改革と一体の取組が必要となる。残業時間規制強化等労働に関する2024年問題、女性の職場環境改善等官民を問わず働き方改革が課題となっている。コスト削減を目的とした効率化の取組により人員削減や外部化を進めてきた民間企業や公的部門では、従来の組織体質が改善しない中で人的資源だけが減少し、仕事繰りが極めてタイト化し職場環境が悪化している例も少なくない。こうした実態を克服するには、働き方と組織体質を日々進化させる必要がある。

(2)自覚的フィードバック

進化とは、「絶え間ない変化」を意味する。改革が短期的に大きな枠組の再構築を行うのに対して、進化は日常からの見直しを積み上げていく。この進化プロセスが積み上がることで、最終的な改革に結び付ける。進化には外部圧力ではなく、組織内で自ら課題を発掘する自覚的フィードバックが不可欠である。

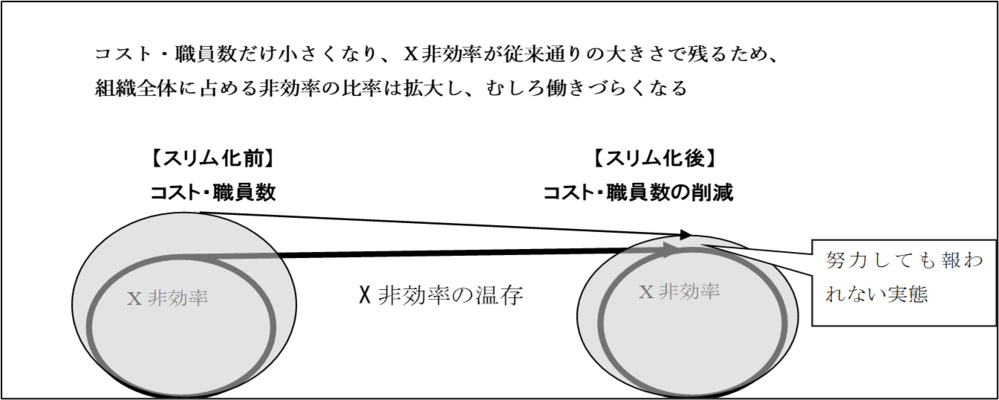

働き方改革においても、進化を目指した自覚的フィードバック機能の組織ヘの埋め込みが課題となる。その中核的機能は、「X非効率」の発掘にある(図)。組織の意思決定や行動様式の中に潜む無意識化した未知の非効率が「X非効率」(X=未知の意味)である。人員削減しても、組織にとって未知となっている非効率を温存し続ければ、行き着く結果は組織内の非効率を拡大させ「努力しても報われない実態」を生み出す(図)。たとえば、情報化などの取組を進め管理職の階層を減らし組織的なフラット化を実現あるいは決裁手順を形式的に簡素化しても、インフォーマルな側面で従来同様の意思伝達と決裁のルールが強く残存すれば二重の負担が発生する、出産・子育てあるいは介護のため休暇制度を設定しても、子育てや介護に関係しない社員・職員に継続的負担が偏り組織全体の体質が劣化するなどの例である。こうした実態は、従来の組織が抱えるX非効率を発掘せず従来体質のまま働き方改革の先行事例を埋め込むため実質的に様々な矛盾を発生させる結果である。改善しようとして行った取組が、組織を悪化させる「逆機能」(意図したこととは逆の結果が生じること)である。X非効率は、ルーティン的に実施してきた当たり前と認識し無意識化している領域に多く存在する。自覚的フィードバックとは、常にX非効率の存在を意識し組織と社員・職員自らが掘り起こし、克服に向けて新たな意思決定や行動原理を創造することで初めて組織全体の働き方改革と体質改善が実現する。このX非効率の発掘に大きな役割を果たすのがDXである。

(図)X非効率の構図

宮脇淳(みやわきあつし)

株式会社日本政策総研代表取締役社長

北海道大学名誉教授