【経済トピックスNo.11】「期待と実体のズレ」・「根拠なき熱狂」(宮脇淳)(2025年11月10日)

「期待と実体のズレ」・「根拠なき熱狂」

今年10月以降、高市政権誕生によるデフレ経済認識、積極財政政策展開、金利政策見直し等の方向性もあり日本の株式市場が期待感から大きく上昇してきた。但し、国内経済の実体面では製造業を中心に減速傾向にあり、建設業・サービス業等の企業倒産も増加傾向にある。さらに国際経済でもトランプ政権の関税政策が依然として実務面から揺れ動き続けていること、米中関税協議も不透明な状況にあること、そしてウクライナ・ロシア間の紛争など実体面では大きな改善は見られていない。

こうした期待感と実体面の大きなギャップについて20世紀末のバブル経済崩壊の際に議論された「根拠なき熱狂」の視点が再び高まっている。「根拠なき熱狂」とは、バブルか否かは別としても、市場において投資家がバリュエーション(企業や資産を評価するプロセス)を懸念しつつも、強気ポジションを拡大する行過ぎ感を意味している。根拠なき熱狂が過度に資産価格を押し上げ、日本においても21世紀の「失われた30年」に結びついている。

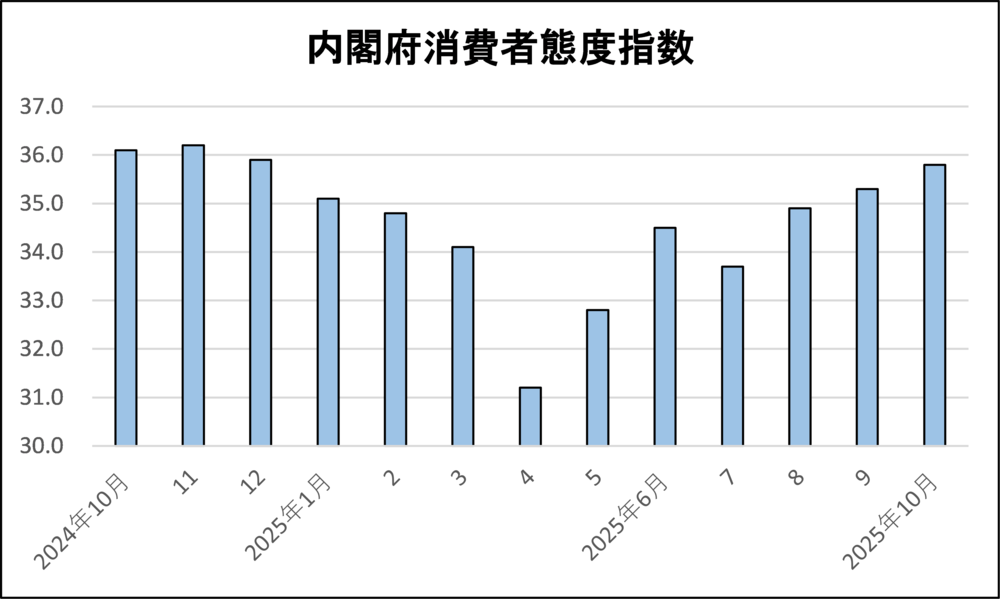

日本経済の現状を内閣府の「景気動向指数」で見ても、将来を見た「先行指標」と現状等を示す「一致指標」、「遅行指標」の乖離が激しくなっている。さらにブレイクダウンして指標の構成要素をみると、先行指標は市場の好調な投資関係指標にけん引され、一致・遅行指標では実体経済を示す在庫や生産活動等の停滞が示されている。実体面でも内閣府の「消費者態度指数」は改善傾向を示している。しかし、この意識改善の大きな要素としては株式市場等の上昇による資産所得の拡大がある。このため、11月以降の株式市場等の乱高下による影響が期待感に影響し、実体面の減速が鮮明化してくる可能性に留意する必要がある。

トランプ関税も日米間で協定合意しているものの、実務面での通関手続きや投資案件の具体化などで不透明かつ揺れ動く状況が続いており、企業の計画性に影響を与えている。国内経済の期待感を実体に結び付けるには、政治・国会における認識の共有に加え、決定、執行、効果に関する時間的ズレ、すなわち政策のラグをできるだけ短くし克服する必要がある。なぜならば、期待と実体のズレの放置は2026年経済に大きな影響を与えるからである。

(資料)内閣府「景気動向指数」

(資料)内閣府「消費者態度指数」

宮脇淳(みやわきあつし)

株式会社日本政策総研代表取締役社長

北海道大学名誉教授